|

2025年10月29日

消火器や非常口の場所認知は6割超、職場の備えが安心感の背景に

職場と家庭の防災に関する意識と行動を調査

■調査を実施した背景

コクヨグループでは、社員のワークライフバランスの実現や多様性ある組織づくり、新たな働き方の推進を通じて、Well-being(ウェルビーイング)の向上に取り組んでいます。 災害の多い日本においては、職場や家庭での備えや意識が、安心・安全な働く環境を支える基盤であり、心身の健康や日常の安心感にも深く関係しています。 そこで今回は、Well-beingの視点から、職場と家庭における防災意識や備えの実態を明らかにするための調査を実施しました。

コクヨグループでは、社員のワークライフバランスの実現や多様性ある組織づくり、新たな働き方の推進を通じて、Well-being(ウェルビーイング)の向上に取り組んでいます。 災害の多い日本においては、職場や家庭での備えや意識が、安心・安全な働く環境を支える基盤であり、心身の健康や日常の安心感にも深く関係しています。 そこで今回は、Well-beingの視点から、職場と家庭における防災意識や備えの実態を明らかにするための調査を実施しました。

■調査概要

・調査テーマ:「防災に関する意識と行動」

・調査期間:2025年9月4日(木)~9月11日(木)

・調査対象:「カウネットモニカ」会員の中から全国の男女合計1,200名

・調査方法:インターネット調査

・調査テーマ:「防災に関する意識と行動」

・調査期間:2025年9月4日(木)~9月11日(木)

・調査対象:「カウネットモニカ」会員の中から全国の男女合計1,200名

・調査方法:インターネット調査

■調査結果サマリー

・職場の防災対策、「している」と認識している人は半数超。

・職場の「消火器や消火栓の設置場所」「非常口や避難経路」の認知は約6割。

・職場での個人の防災行動、「歩きやすい靴」が36.4%と最多、一方で未対応層も約3割。

・「防災対策ができていない」実感、職場は約4割、自宅は約5割で、自宅の方が上回る。

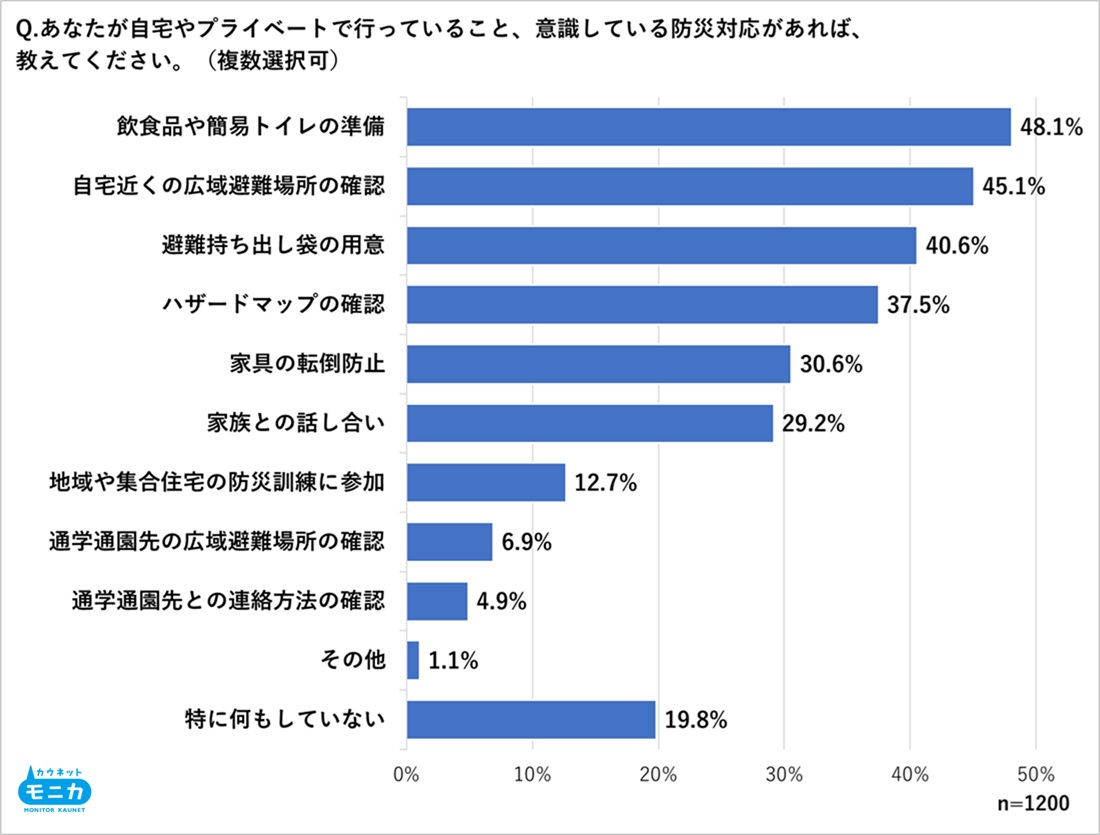

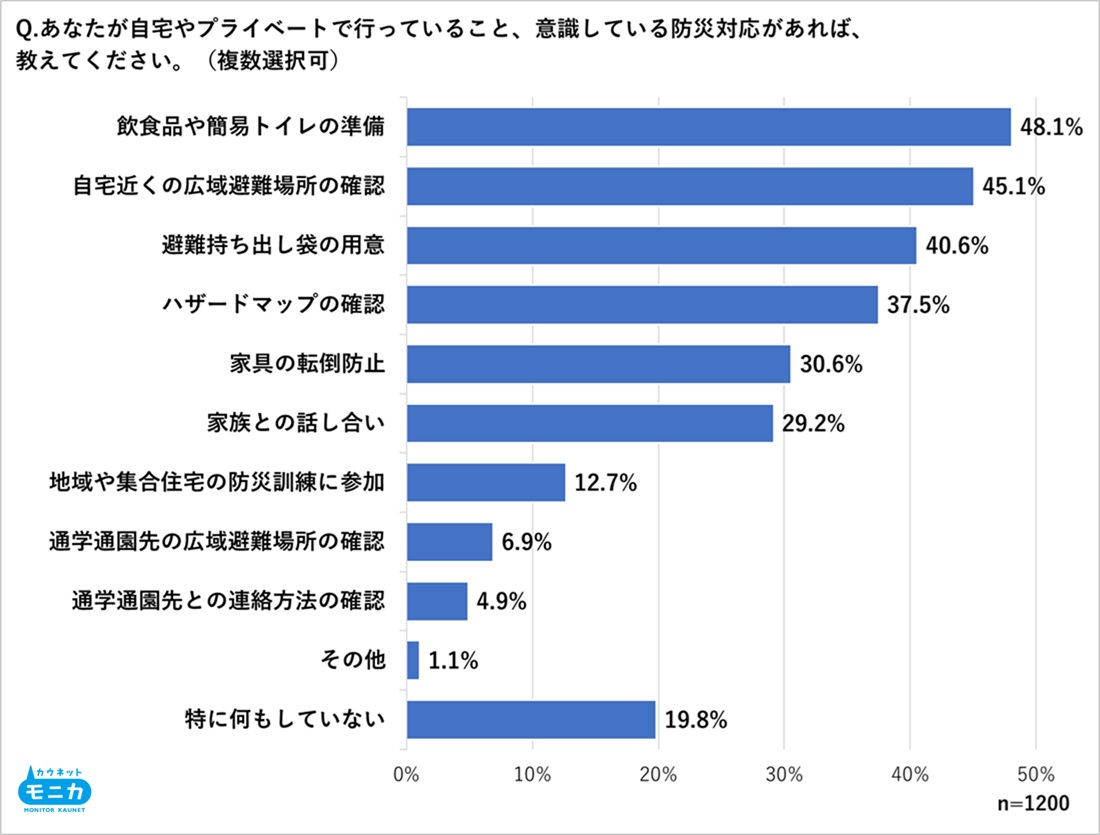

・自宅での防災対応、「備蓄」「避難場所確認」が上位。約2割は「特に何もしていない」。

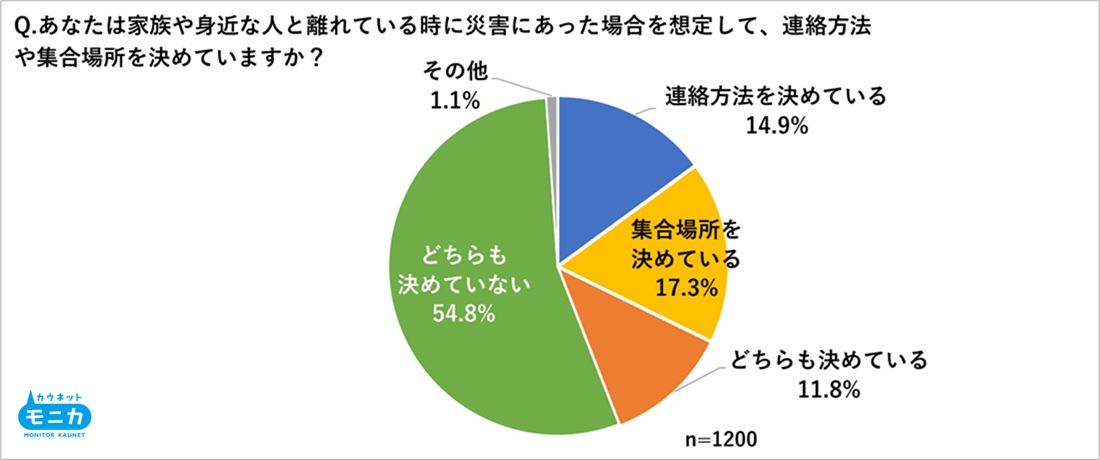

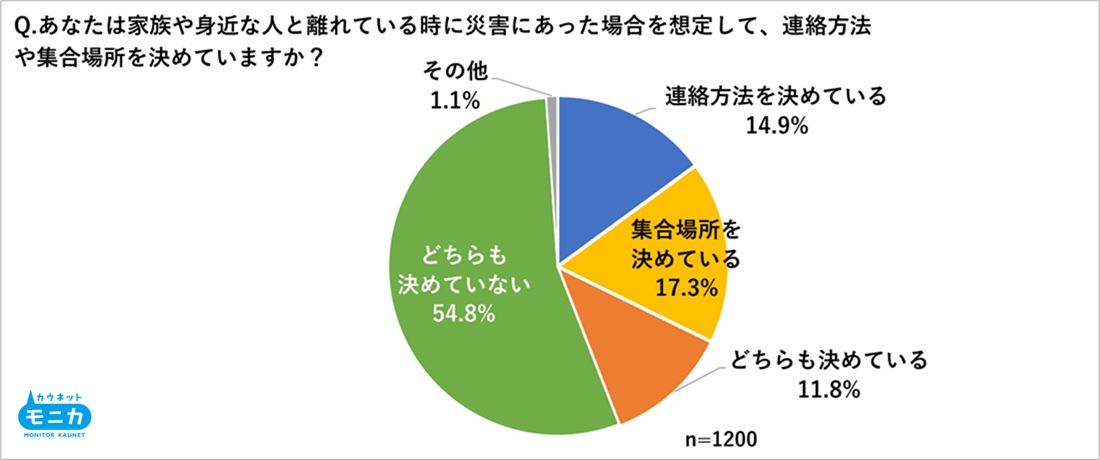

・災害時の家族との連絡・集合の取り決め、「決めていない」が半数超。

・外出時の防災対応、「歩きやすい靴を履く」が47.0%と最多、一方で未対応層も約4割。

・職場の防災対策、「している」と認識している人は半数超。

・職場の「消火器や消火栓の設置場所」「非常口や避難経路」の認知は約6割。

・職場での個人の防災行動、「歩きやすい靴」が36.4%と最多、一方で未対応層も約3割。

・「防災対策ができていない」実感、職場は約4割、自宅は約5割で、自宅の方が上回る。

・自宅での防災対応、「備蓄」「避難場所確認」が上位。約2割は「特に何もしていない」。

・災害時の家族との連絡・集合の取り決め、「決めていない」が半数超。

・外出時の防災対応、「歩きやすい靴を履く」が47.0%と最多、一方で未対応層も約4割。

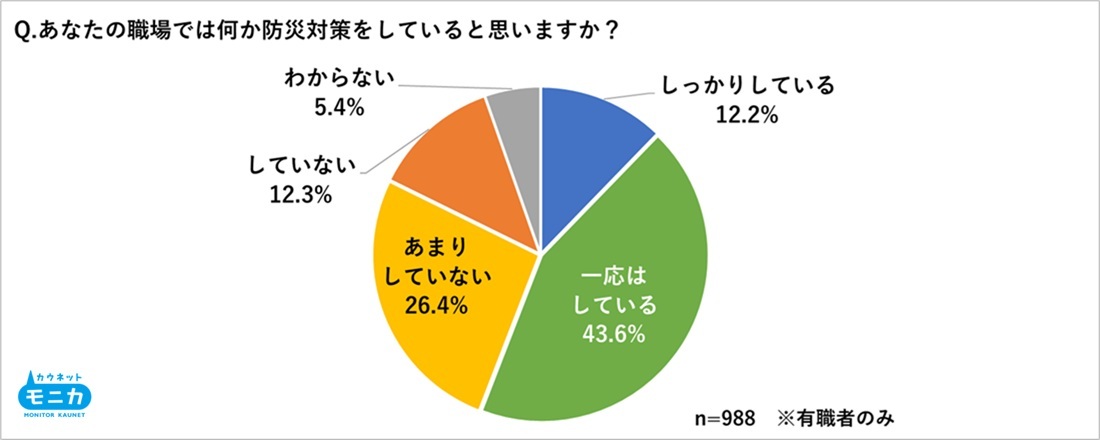

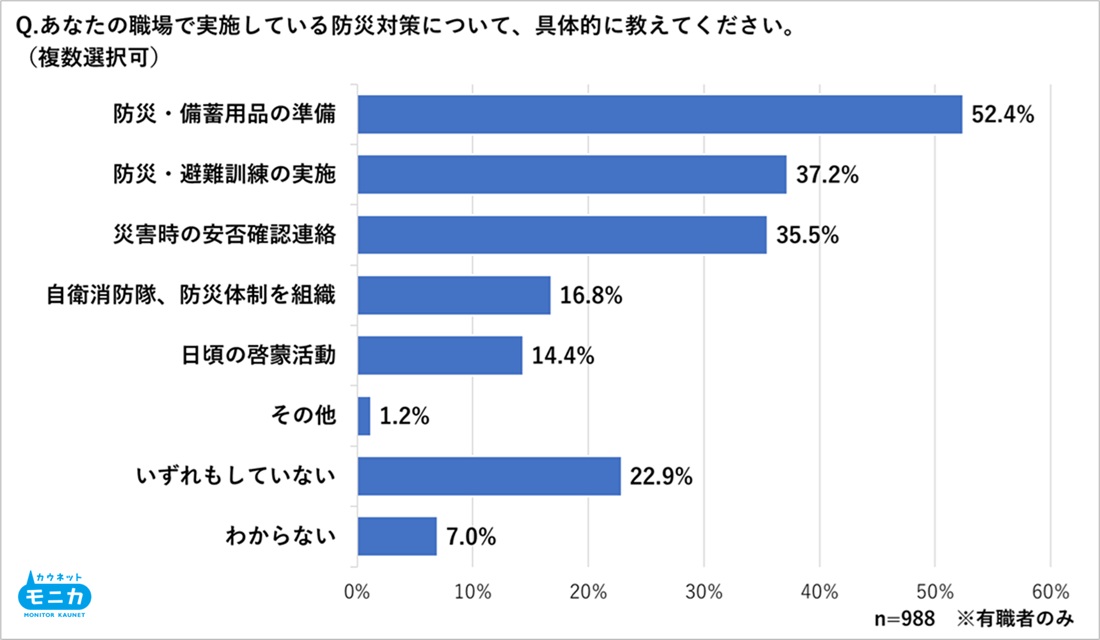

■職場の防災対策、「している」と認識している人は半数超。

まず、職場での防災対策の認識について尋ねたところ、「しっかりしている」(12.2%)、「一応はしている」(43.6%)で、あわせて55.8%が何らかの備えがあると認識していることがわかりました。一方で「あまりしていない」(26.4%)、「していない」(12.3%)と回答した人は約4割を占め、防災対策に不安や不満を抱えている層も少なくありません。全体として、防災への取り組みは一定程度進んでいるものの、職場によって温度差がある実態がうかがえます。

まず、職場での防災対策の認識について尋ねたところ、「しっかりしている」(12.2%)、「一応はしている」(43.6%)で、あわせて55.8%が何らかの備えがあると認識していることがわかりました。一方で「あまりしていない」(26.4%)、「していない」(12.3%)と回答した人は約4割を占め、防災対策に不安や不満を抱えている層も少なくありません。全体として、防災への取り組みは一定程度進んでいるものの、職場によって温度差がある実態がうかがえます。

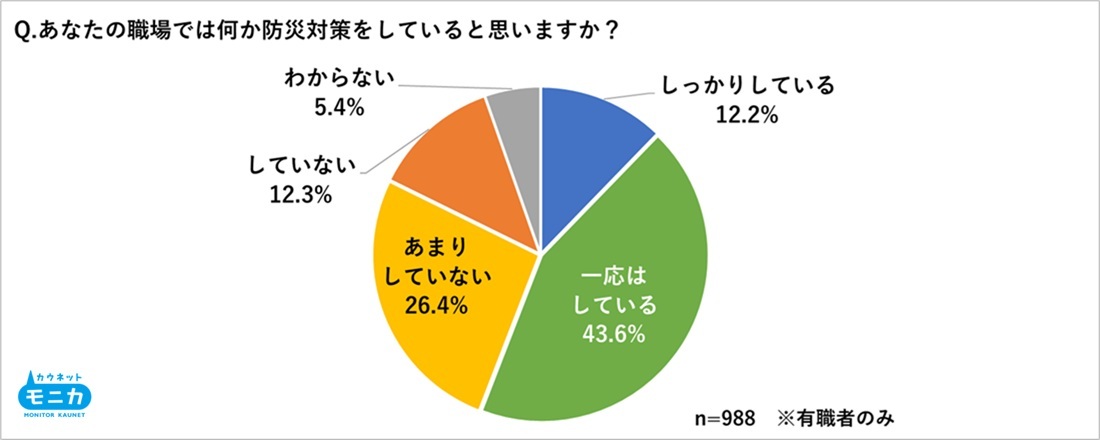

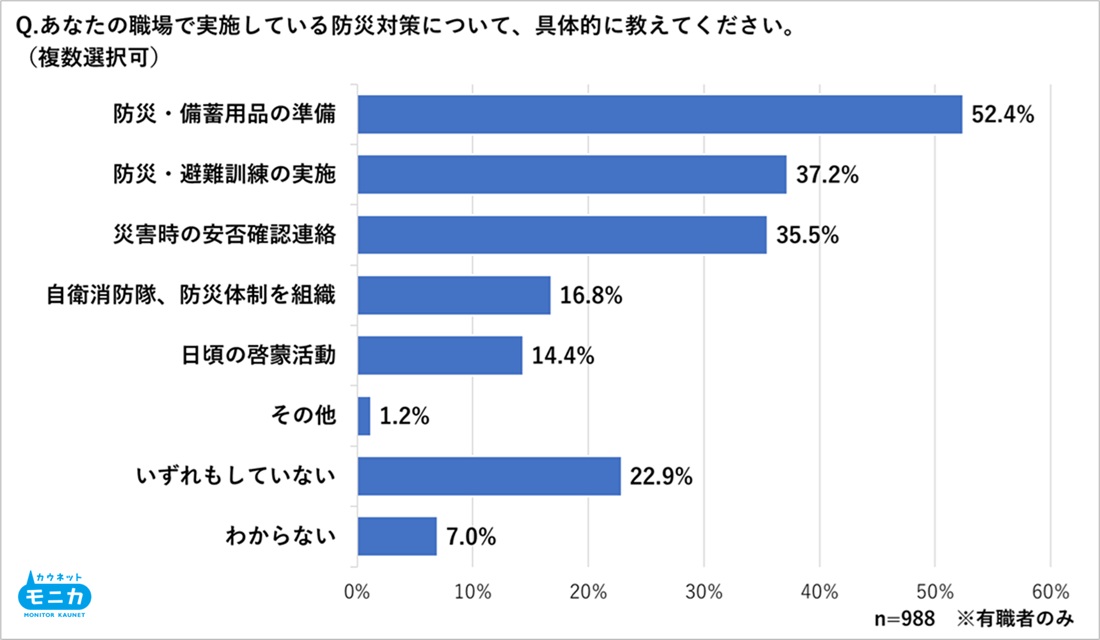

■職場の防災対策は「備蓄品の準備」が約5割、「訓練実施」や「安否確認」も一定数。

職場で実施している具体的な防災対策については、最も多かったのは「防災・備蓄用品の準備」で52.4%でした。次いで「防災・避難訓練の実施」(37.2%)、「災害時の安否確認連絡」(35.5%)が続き、基本的な防災体制は一定程度整備されていることがわかります。一方で「自衛消防隊、防災体制を組織」は16.8%、「日頃の啓蒙活動」は14.4%にとどまり、防災文化の定着という点では課題が残ります。「いずれもしていない」は22.9%、「わからない」は7.0%で、防災意識の職場間格差もうかがえます。

職場で実施している具体的な防災対策については、最も多かったのは「防災・備蓄用品の準備」で52.4%でした。次いで「防災・避難訓練の実施」(37.2%)、「災害時の安否確認連絡」(35.5%)が続き、基本的な防災体制は一定程度整備されていることがわかります。一方で「自衛消防隊、防災体制を組織」は16.8%、「日頃の啓蒙活動」は14.4%にとどまり、防災文化の定着という点では課題が残ります。「いずれもしていない」は22.9%、「わからない」は7.0%で、防災意識の職場間格差もうかがえます。

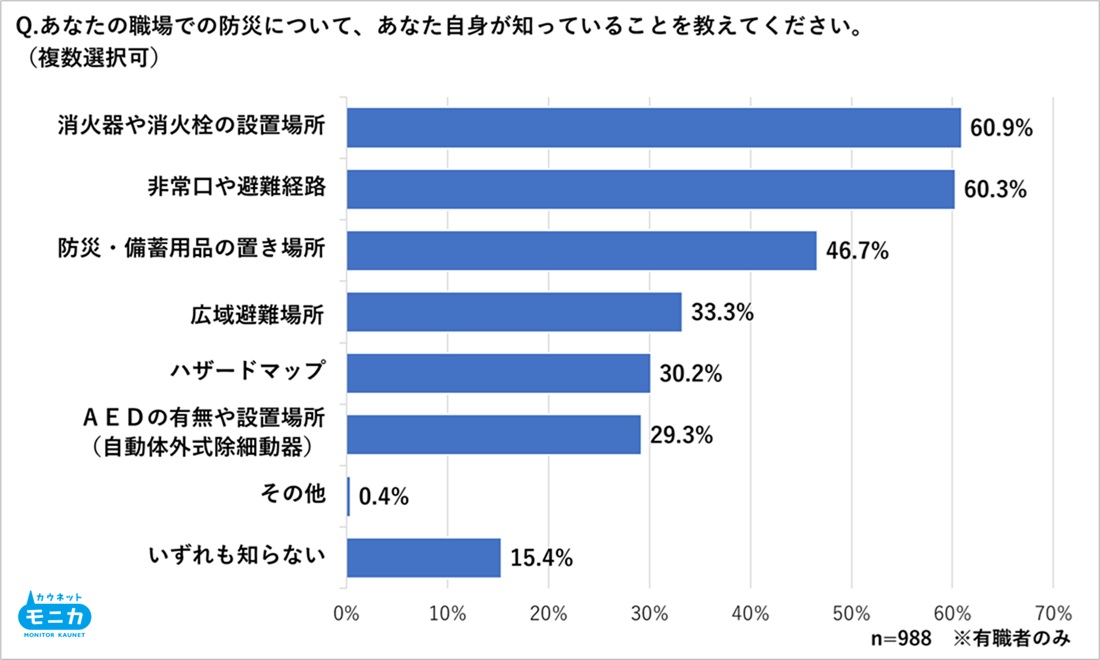

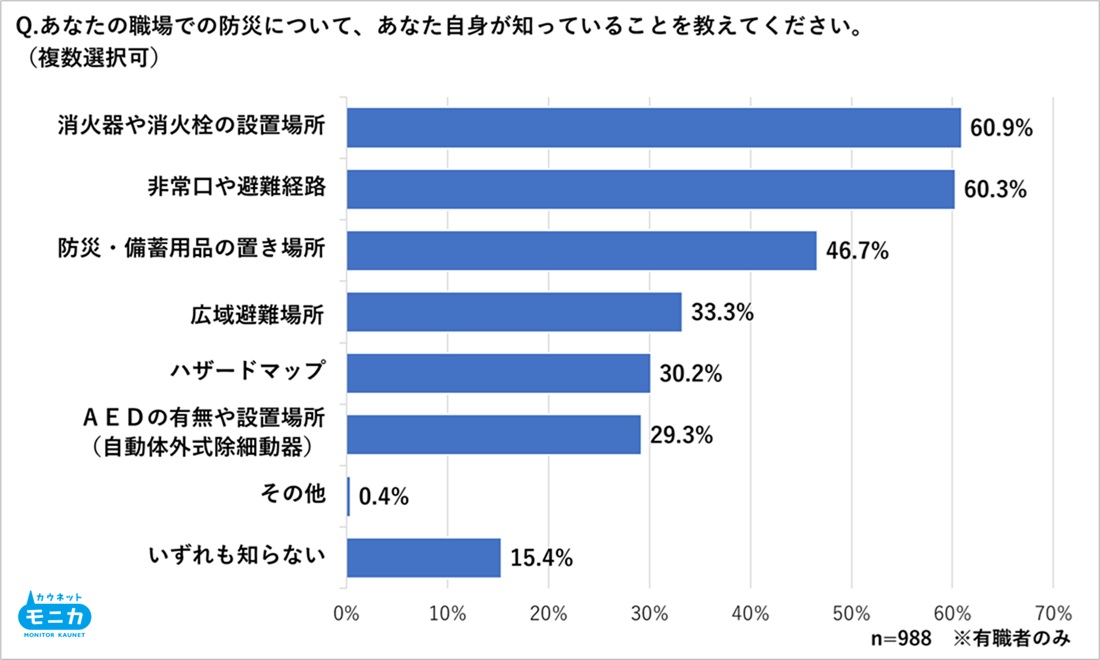

■職場の「消火器や消火栓の設置場所」「非常口や避難経路」の認知は約6割。

職場の防災に関して「知っていること」を尋ねた結果、「消火器や消火栓の設置場所」(60.9%)や「非常口や避難経路」(60.3%)は、それぞれ約6割で比較的多くの人が把握していることがわかりました。「防災・備蓄用品の置き場所」も46.7%と一定の認知があります。一方、「広域避難場所」(33.3%)や「ハザードマップ」(30.2%)、「AEDの有無や設置場所」(29.3%)などは認知が3割前後にとどまっており、災害時の行動に直結する情報の周知には改善の余地が見られます。また、「いずれも知らない」とする回答も15.4%あり、防災情報の共有や教育がまだ十分ではない職場もあることがうかがえます。

職場の防災に関して「知っていること」を尋ねた結果、「消火器や消火栓の設置場所」(60.9%)や「非常口や避難経路」(60.3%)は、それぞれ約6割で比較的多くの人が把握していることがわかりました。「防災・備蓄用品の置き場所」も46.7%と一定の認知があります。一方、「広域避難場所」(33.3%)や「ハザードマップ」(30.2%)、「AEDの有無や設置場所」(29.3%)などは認知が3割前後にとどまっており、災害時の行動に直結する情報の周知には改善の余地が見られます。また、「いずれも知らない」とする回答も15.4%あり、防災情報の共有や教育がまだ十分ではない職場もあることがうかがえます。

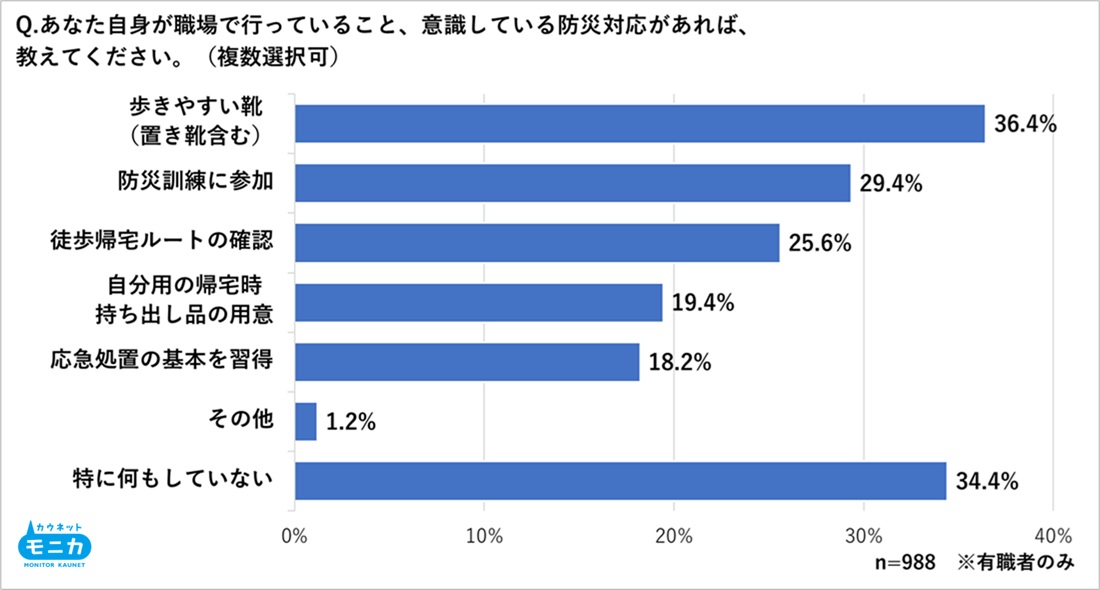

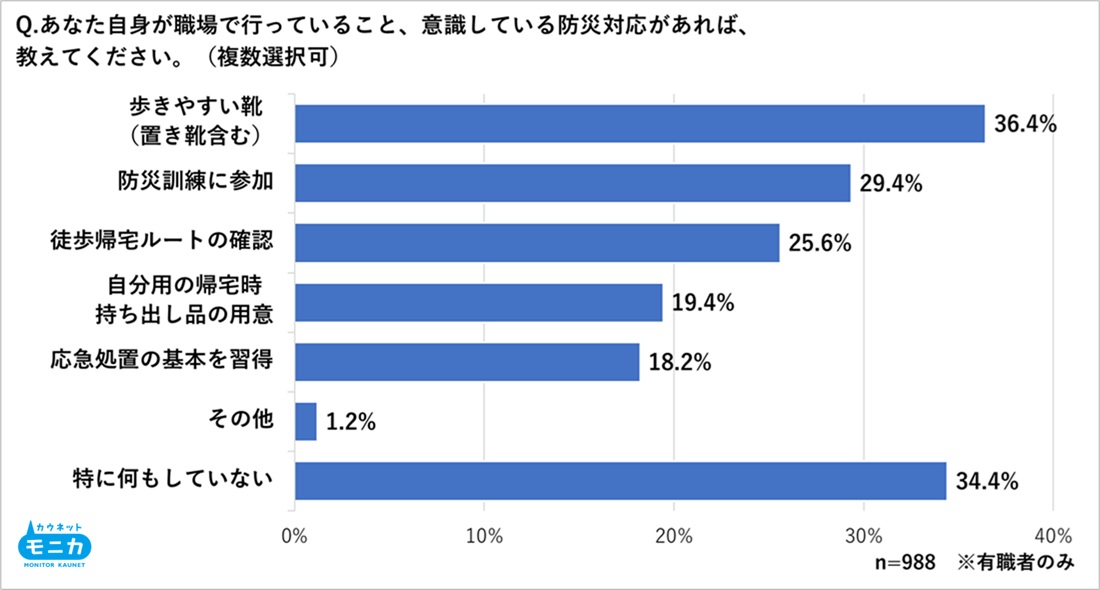

■職場での個人の防災行動、「歩きやすい靴」が36.4%と最多、一方で未対応層も約3割。

職場で自身が行っている防災対応について聞いてみると、最も多かったのは「歩きやすい靴(置き靴含む)」で36.4%、次いで「防災訓練に参加」(29.4%)、「徒歩帰宅ルートの確認」(25.6%)が続きました。個人でできる範囲の備えが一定程度実施されている一方で、「特に何もしていない」とする回答も34.4%あり、防災に対する関心や行動に温度差がうかがえます。応急処置の習得(18.2%)や帰宅時持ち出し品の用意(19.4%)といった準備は2割弱で、非常時の実践的な備えはまだ発展途上といえそうです。

職場で自身が行っている防災対応について聞いてみると、最も多かったのは「歩きやすい靴(置き靴含む)」で36.4%、次いで「防災訓練に参加」(29.4%)、「徒歩帰宅ルートの確認」(25.6%)が続きました。個人でできる範囲の備えが一定程度実施されている一方で、「特に何もしていない」とする回答も34.4%あり、防災に対する関心や行動に温度差がうかがえます。応急処置の習得(18.2%)や帰宅時持ち出し品の用意(19.4%)といった準備は2割弱で、非常時の実践的な備えはまだ発展途上といえそうです。

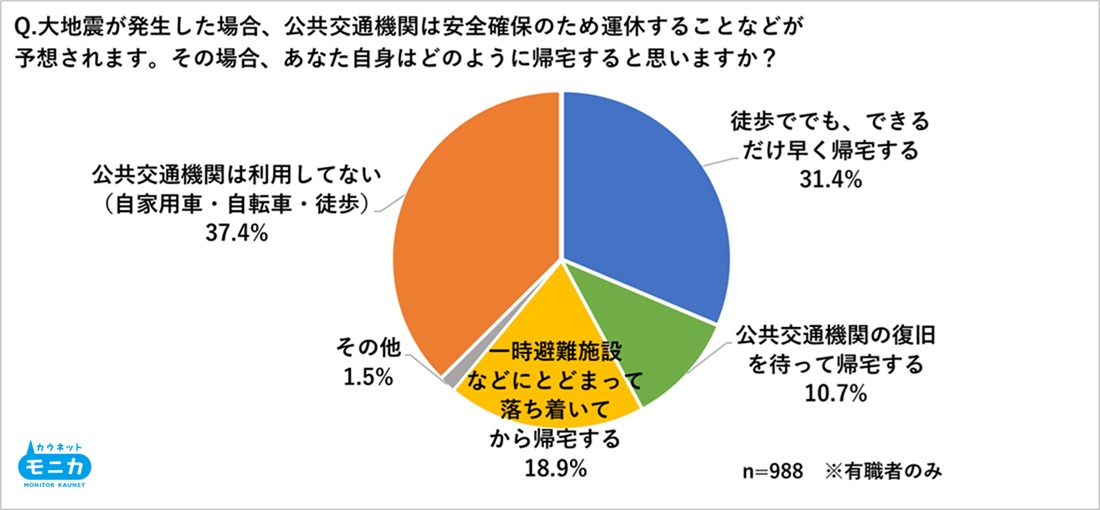

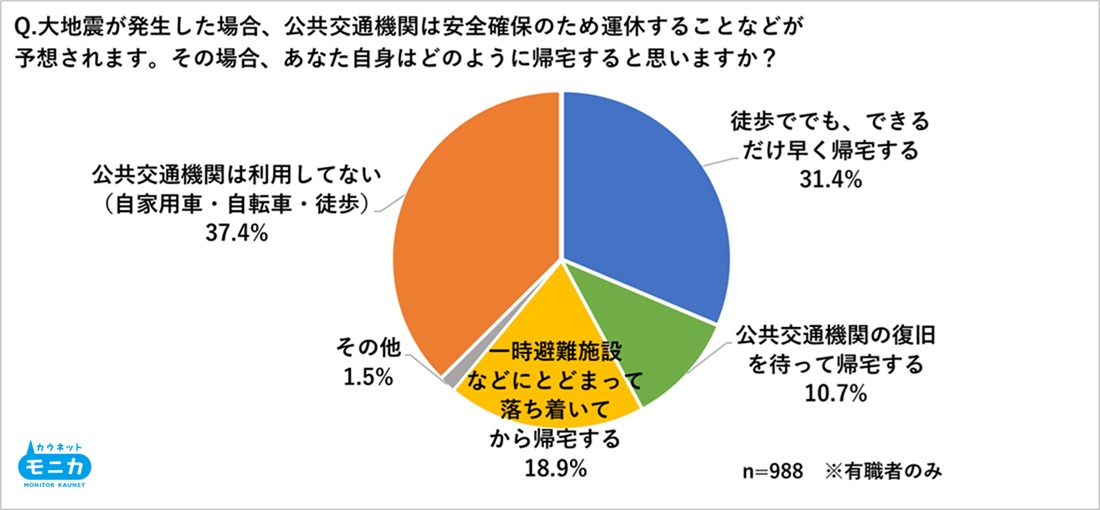

■大地震発生時の帰宅行動、「できるだけ早く帰宅」が約3割、慎重な判断を選ぶ層も約3割。

大地震発生時に職場にいた場合の帰宅行動については、最も多かったのは「徒歩ででも、できるだけ早く帰宅する」(31.4%)でした。一方で、「一時避難施設などにとどまって落ち着いてから帰宅する」が18.9%、「公共交通機関の復旧を待って帰宅する」が10.7%と、状況を見極めながら行動しようとする慎重派が約3割を占めました。また、「公共交通機関は利用していない(自家用車・徒歩など)」という人も37.4%と多く、通勤手段により帰宅判断が左右される現実もうかがえます。全体として、早期帰宅派と慎重派が分かれる結果となりました。

大地震発生時に職場にいた場合の帰宅行動については、最も多かったのは「徒歩ででも、できるだけ早く帰宅する」(31.4%)でした。一方で、「一時避難施設などにとどまって落ち着いてから帰宅する」が18.9%、「公共交通機関の復旧を待って帰宅する」が10.7%と、状況を見極めながら行動しようとする慎重派が約3割を占めました。また、「公共交通機関は利用していない(自家用車・徒歩など)」という人も37.4%と多く、通勤手段により帰宅判断が左右される現実もうかがえます。全体として、早期帰宅派と慎重派が分かれる結果となりました。

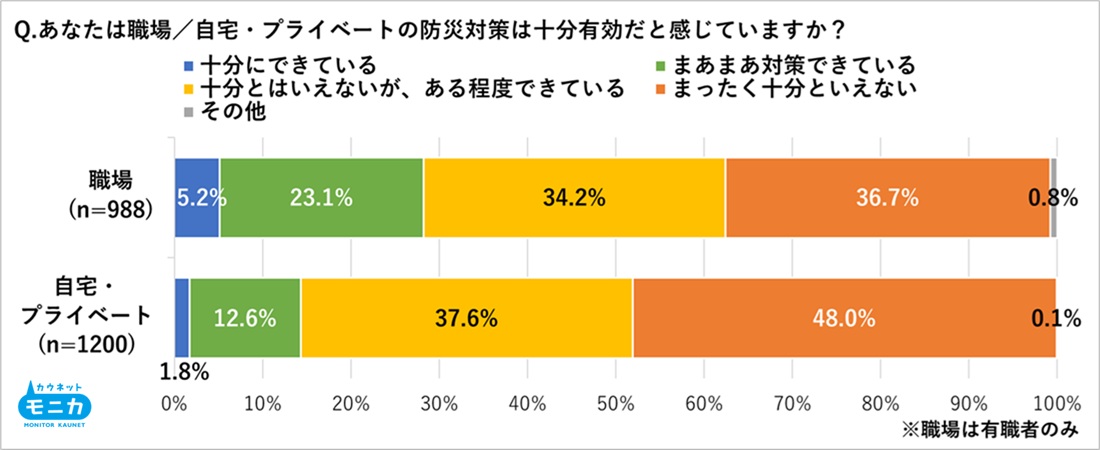

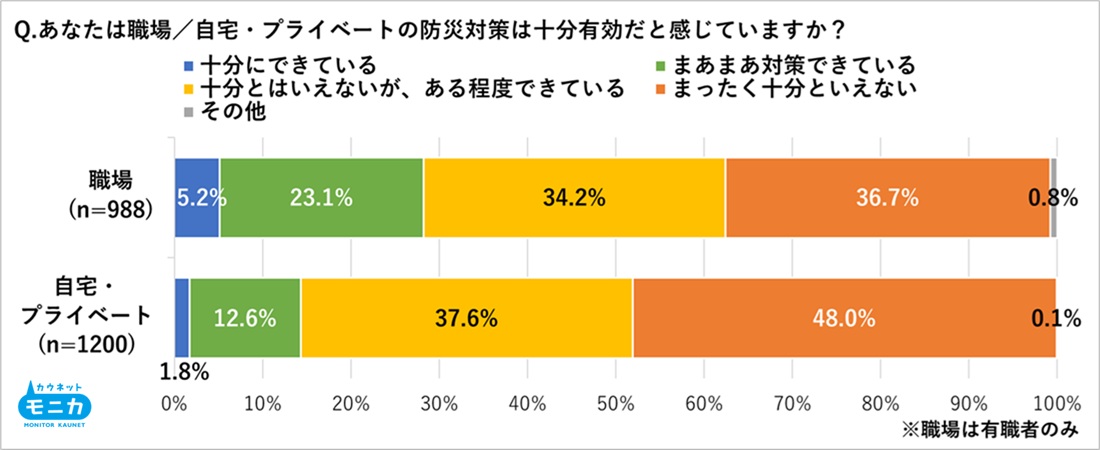

■「防災対策ができていない」実感、職場は約4割、自宅は約5割で、自宅の方が上回る。

「あなたの防災対策は十分有効だと感じていますか」という問いに対し、職場(n=988)では「十分にできている」が5.2%、「まあまあ対策できている」(23.1%)、「十分とはいえないが、ある程度できている」(34.2%)まで含めると、「できている」と感じている人は約6割を占めました。自宅やプライベート(n=1200)では、「できている」と回答した人は約半数という結果です。 一方で、「まったく十分といえない」と感じている人は職場で36.7%、自宅では48.0%と、自宅の方がより強い不安を感じている人が多い結果となりました。自宅での備えは自助努力に頼る面が大きいため、対応が後回しになっている様子がうかがえます。

「あなたの防災対策は十分有効だと感じていますか」という問いに対し、職場(n=988)では「十分にできている」が5.2%、「まあまあ対策できている」(23.1%)、「十分とはいえないが、ある程度できている」(34.2%)まで含めると、「できている」と感じている人は約6割を占めました。自宅やプライベート(n=1200)では、「できている」と回答した人は約半数という結果です。 一方で、「まったく十分といえない」と感じている人は職場で36.7%、自宅では48.0%と、自宅の方がより強い不安を感じている人が多い結果となりました。自宅での備えは自助努力に頼る面が大きいため、対応が後回しになっている様子がうかがえます。

Q. 上記で回答した理由があれば教えてください。(職場)

・(十分にできている)定期的に防災訓練をやっているし、防災のための自分達の役割分担の組織図をホワイドボードに貼ってある。

・(まあまあ対策できている)東日本大震災を教訓に構内での防災対策がしっかり行われるようになった。当時、防災・安全担当主幹として避難計画の立案や年間の防災教育のカリキュラムなど防災に関する仕事を優先に行った。

・(まあまあ対策できている)自衛消防隊の組織や防災訓練実施などで災害時の行動については周知されている。一方で災害後の帰宅方法やルートなどについては情報が共有されていない。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)最低限の防災用具は揃えているが、今まで起こったことがない水害等への対策はまだ不十分と感じる。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)自身の避難経路などは把握しているが、スタッフのまではしっかりとは把握できていない。

・(まったく十分といえない)防災意識が低い。非常時持ち出し袋、ヘルメット、非常食などの備蓄がない。

・(まったく十分といえない)派遣での仕事なので、派遣先の防災対策の有無をほとんど知らない。避難経路や非常口を教えてもらったことがないので、自分で派遣先では、休み時間に自分で非常口を調べている。

Q. 上記で回答した理由があれば教えてください。(自宅・プライベート)

・(十分にできている)毎年ぬかりなく防犯対策を何度もしています。

・(まあまあ対策できている)おそらく自宅避難になると思うが、ローリングストックを心がけているので、食料や飲料、簡易トイレなど防災用品をストックして9月の始めに点検している。

・(まあまあ対策できている)防災などの取り組みに関する情報を目にしても、何か足りない等と感じることはないから。ケガをしては避難もできなくなるため、日本赤十字社の救急法の習得も行っている。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)水や非常食となる食べ物は備蓄している。非常用持ち出しリュックは二人分備えている。家具の固定などが一部できていないところがある。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)実際に経験したことがないので今の備えが十分なのかわからないが ある程度のものは備えている。

・(まったく十分といえない)家族とも災害時の話はできておらず、災害用としての備蓄品も揃えていないため。

・(十分にできている)定期的に防災訓練をやっているし、防災のための自分達の役割分担の組織図をホワイドボードに貼ってある。

・(まあまあ対策できている)東日本大震災を教訓に構内での防災対策がしっかり行われるようになった。当時、防災・安全担当主幹として避難計画の立案や年間の防災教育のカリキュラムなど防災に関する仕事を優先に行った。

・(まあまあ対策できている)自衛消防隊の組織や防災訓練実施などで災害時の行動については周知されている。一方で災害後の帰宅方法やルートなどについては情報が共有されていない。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)最低限の防災用具は揃えているが、今まで起こったことがない水害等への対策はまだ不十分と感じる。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)自身の避難経路などは把握しているが、スタッフのまではしっかりとは把握できていない。

・(まったく十分といえない)防災意識が低い。非常時持ち出し袋、ヘルメット、非常食などの備蓄がない。

・(まったく十分といえない)派遣での仕事なので、派遣先の防災対策の有無をほとんど知らない。避難経路や非常口を教えてもらったことがないので、自分で派遣先では、休み時間に自分で非常口を調べている。

Q. 上記で回答した理由があれば教えてください。(自宅・プライベート)

・(十分にできている)毎年ぬかりなく防犯対策を何度もしています。

・(まあまあ対策できている)おそらく自宅避難になると思うが、ローリングストックを心がけているので、食料や飲料、簡易トイレなど防災用品をストックして9月の始めに点検している。

・(まあまあ対策できている)防災などの取り組みに関する情報を目にしても、何か足りない等と感じることはないから。ケガをしては避難もできなくなるため、日本赤十字社の救急法の習得も行っている。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)水や非常食となる食べ物は備蓄している。非常用持ち出しリュックは二人分備えている。家具の固定などが一部できていないところがある。

・(十分とはいえないが、ある程度できている)実際に経験したことがないので今の備えが十分なのかわからないが ある程度のものは備えている。

・(まったく十分といえない)家族とも災害時の話はできておらず、災害用としての備蓄品も揃えていないため。

■自宅での防災対応、「備蓄」「避難場所確認」が上位。約2割は「特に何もしていない」。

自宅やプライベートで行っている防災対応については、「飲食品や簡易トイレの準備」(48.1%)や「避難持ち出し袋の用意」(40.6%)、「自宅近くの広域避難場所の確認」(45.1%)など、物資や場所の備えについては一定の実施率が見られました。一方で、「特に何もしていない」と回答した人も19.8%にのぼり、防災意識には個人差が大きく現れているようです。

自宅やプライベートで行っている防災対応については、「飲食品や簡易トイレの準備」(48.1%)や「避難持ち出し袋の用意」(40.6%)、「自宅近くの広域避難場所の確認」(45.1%)など、物資や場所の備えについては一定の実施率が見られました。一方で、「特に何もしていない」と回答した人も19.8%にのぼり、防災意識には個人差が大きく現れているようです。

■災害時の家族との連絡・集合の取り決め、「決めていない」が半数超。

家族や身近な人と離れているときの災害発生を想定し、連絡方法や集合場所を決めているかを尋ねたところ、「どちらも決めていない」と回答した人が54.8%と半数超でした。一方で、何らかの取り決めをしている人は合計44.0%で、取り決めの内容は、「連絡方法を決めている」(14.9%)、「集合場所を決めている」(17.3%)、「どちらも決めている」(11.8%)にとどまっています。日常的に災害時の行動を家族と話し合う機会が少ない実態がうかがえ、特に共働きや離れて暮らす家族がいる場合には、事前の備えが今後の課題といえそうです。

家族や身近な人と離れているときの災害発生を想定し、連絡方法や集合場所を決めているかを尋ねたところ、「どちらも決めていない」と回答した人が54.8%と半数超でした。一方で、何らかの取り決めをしている人は合計44.0%で、取り決めの内容は、「連絡方法を決めている」(14.9%)、「集合場所を決めている」(17.3%)、「どちらも決めている」(11.8%)にとどまっています。日常的に災害時の行動を家族と話し合う機会が少ない実態がうかがえ、特に共働きや離れて暮らす家族がいる場合には、事前の備えが今後の課題といえそうです。

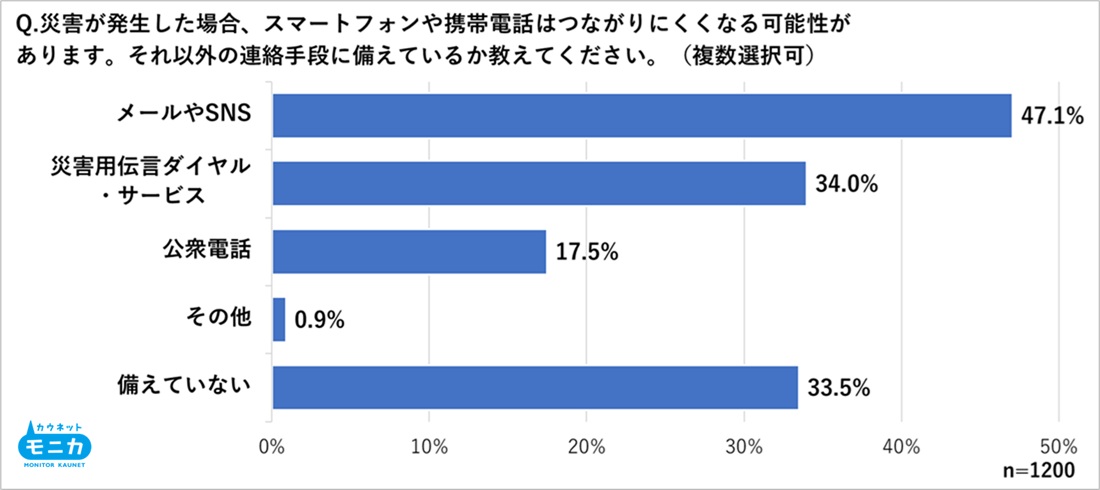

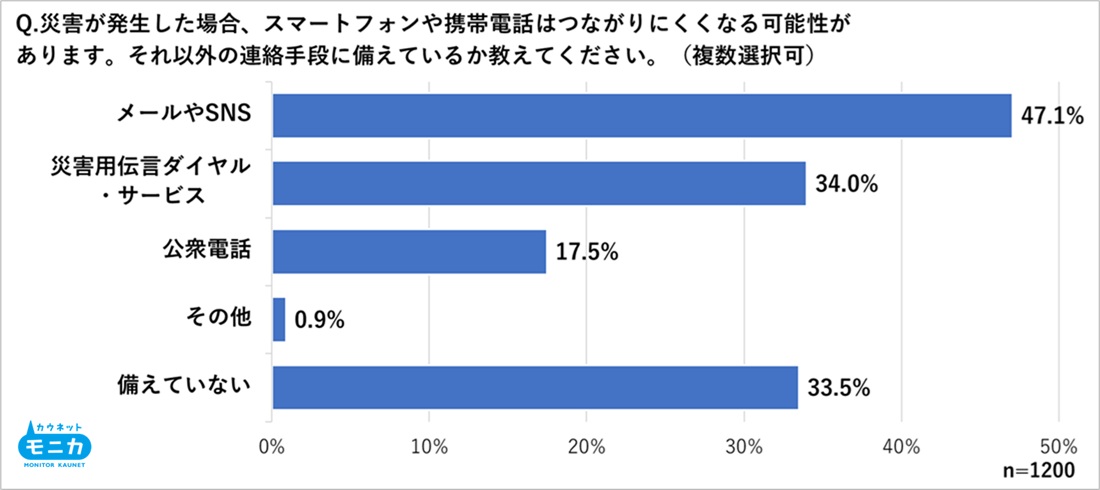

■災害時のスマホ以外の連絡手段、「メールやSNS」が約半数。3人に1人は備えなし。

災害時にスマートフォンや携帯電話がつながりにくくなる可能性を踏まえ、代替手段の備えについて聞いてみると、「メールやSNS」(47.1%)が最も多く、次いで「災害用伝言ダイヤル・サービス」(34.0%)、「公衆電話」(17.5%)と続きました。一方で、「備えていない」と回答した人も33.5%にのぼり、3人に1人は代替手段の準備ができていない状況です。とくに災害時には回線の混雑や停電などの影響が考えられるため、複数の連絡手段を事前に家族と共有しておくことの重要性がうかがえる結果となりました。

災害時にスマートフォンや携帯電話がつながりにくくなる可能性を踏まえ、代替手段の備えについて聞いてみると、「メールやSNS」(47.1%)が最も多く、次いで「災害用伝言ダイヤル・サービス」(34.0%)、「公衆電話」(17.5%)と続きました。一方で、「備えていない」と回答した人も33.5%にのぼり、3人に1人は代替手段の準備ができていない状況です。とくに災害時には回線の混雑や停電などの影響が考えられるため、複数の連絡手段を事前に家族と共有しておくことの重要性がうかがえる結果となりました。

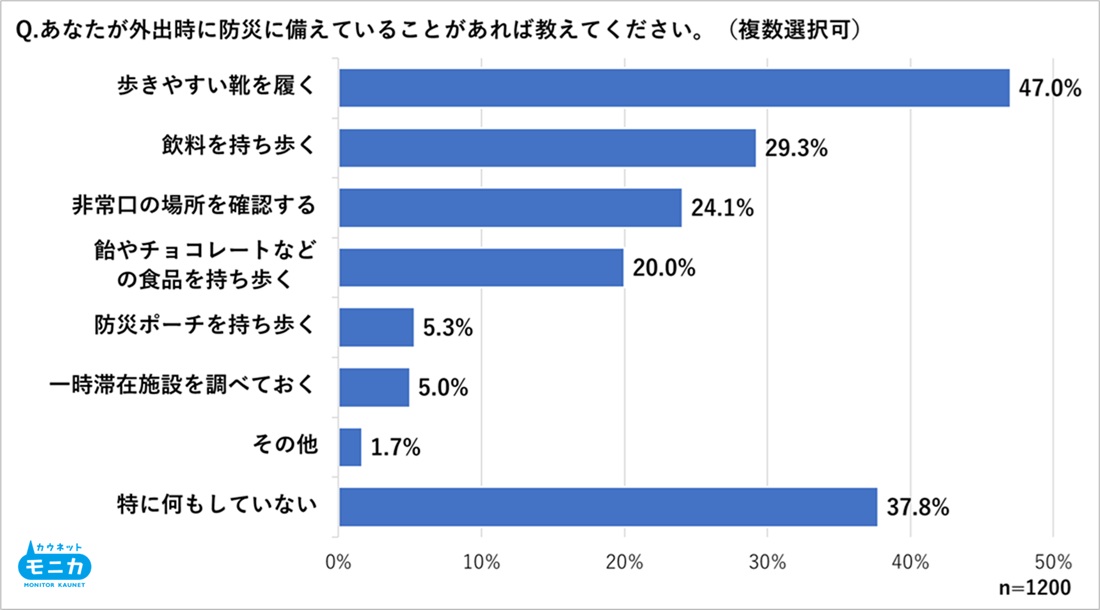

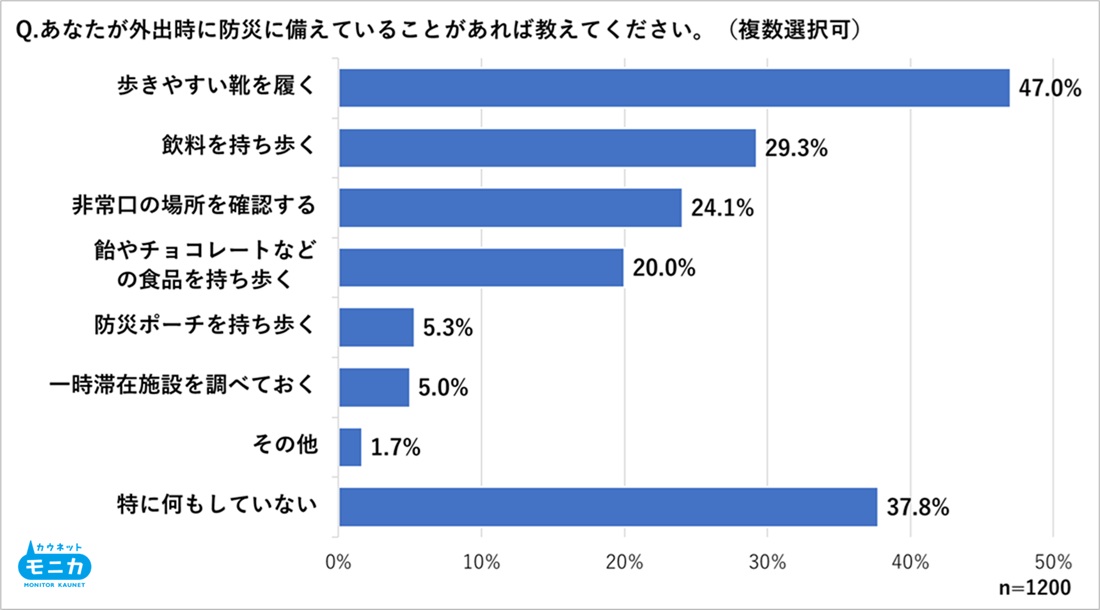

■外出時の防災対応、「歩きやすい靴を履く」が47.0%と最多、一方で未対応層も約4割。

外出時に行っている防災対応については、最も多かったのは「歩きやすい靴を履く」(47.0%)で、半数近くの人が日常的に意識している様子がうかがえます。次いで、「飲料を持ち歩く」(29.3%)、「非常口の場所を確認する」(24.1%)、「飴やチョコレートなどの食品を持ち歩く」(20.0%)といった具体的な備えは2〜3割程度でした。また、「特に何もしていない」と答えた人は37.8%にのぼっており、日常的な行動の中での防災意識はまだ十分に浸透していないといえそうです。

外出時に行っている防災対応については、最も多かったのは「歩きやすい靴を履く」(47.0%)で、半数近くの人が日常的に意識している様子がうかがえます。次いで、「飲料を持ち歩く」(29.3%)、「非常口の場所を確認する」(24.1%)、「飴やチョコレートなどの食品を持ち歩く」(20.0%)といった具体的な備えは2〜3割程度でした。また、「特に何もしていない」と答えた人は37.8%にのぼっており、日常的な行動の中での防災意識はまだ十分に浸透していないといえそうです。

Q.最後に、防災に関して思うことがあれば自由に記載してください。

・地震や水害を含むため「防災」という言葉は馴染まない。『避災・減災』と表現した方が市井に響くと思います。

・災害はいつ起こるかわからないので、日常から備えることが大切です。食料や水の備蓄、家族で避難場所の確認や地域での助け合いが安心につながると思います。

・東日本大震災の帰宅困難者の映像で印象を受け、それ以来通勤中に震災発生時の帰宅方法や道順を考えています。

・連絡のために電話やネットが使えなくなるのが一番怖いです。

・デジタル一辺倒は避け、いざというときに備えてアナログの仕組みも残すべきだと思います。

・3.11の発生時に公衆電話で使えるテレホンカードを持っていたため家族と早く連絡が取れたので、今もテレホンカードを持っています。

・異常気象に危機感はあるが、何から始めればよいか分からず放置しています。誰でもすぐできる簡単なアドバイスがほしいです。

・最低限必要な備えなど基本のきを知りたいです。

自由コメントの傾向について

<ポジティブコメント>

過去の災害経験を教訓とした準備意識が高く、日常的な備えとして「ローリングストック」「ホイッスル携帯」「帰宅ルート確認」などの実践例が報告されています。 特に自宅での対応においては、地域連携の重要性を認識し「近隣との協力」「防災訓練参加」を重視する声がありました。継続的な意識向上では「定期的な情報収集」のほか、一部では「防災士資格に興味」など積極的な意見も見られます。 「備えあれば憂いなし」の精神で、まずは何らかの準備を進める前向きな姿勢が表れています。

<ネガティブコメント>

知識・情報不足への不安が最も多く、「何を準備すべきか分からない」「どの程度備蓄すればよいか不明」という声が目立ちます。実践への障壁として「つい後回しになる」「備える余裕がない」「他人事に感じる」といった意見も多数散見されました。 また避難所の受け入れ体制やペット同伴避難への不安、連絡手段の確保に対する懸念も挙げられています。

・地震や水害を含むため「防災」という言葉は馴染まない。『避災・減災』と表現した方が市井に響くと思います。

・災害はいつ起こるかわからないので、日常から備えることが大切です。食料や水の備蓄、家族で避難場所の確認や地域での助け合いが安心につながると思います。

・東日本大震災の帰宅困難者の映像で印象を受け、それ以来通勤中に震災発生時の帰宅方法や道順を考えています。

・連絡のために電話やネットが使えなくなるのが一番怖いです。

・デジタル一辺倒は避け、いざというときに備えてアナログの仕組みも残すべきだと思います。

・3.11の発生時に公衆電話で使えるテレホンカードを持っていたため家族と早く連絡が取れたので、今もテレホンカードを持っています。

・異常気象に危機感はあるが、何から始めればよいか分からず放置しています。誰でもすぐできる簡単なアドバイスがほしいです。

・最低限必要な備えなど基本のきを知りたいです。

自由コメントの傾向について

<ポジティブコメント>

過去の災害経験を教訓とした準備意識が高く、日常的な備えとして「ローリングストック」「ホイッスル携帯」「帰宅ルート確認」などの実践例が報告されています。 特に自宅での対応においては、地域連携の重要性を認識し「近隣との協力」「防災訓練参加」を重視する声がありました。継続的な意識向上では「定期的な情報収集」のほか、一部では「防災士資格に興味」など積極的な意見も見られます。 「備えあれば憂いなし」の精神で、まずは何らかの準備を進める前向きな姿勢が表れています。

<ネガティブコメント>

知識・情報不足への不安が最も多く、「何を準備すべきか分からない」「どの程度備蓄すればよいか不明」という声が目立ちます。実践への障壁として「つい後回しになる」「備える余裕がない」「他人事に感じる」といった意見も多数散見されました。 また避難所の受け入れ体制やペット同伴避難への不安、連絡手段の確保に対する懸念も挙げられています。

報道に関するお問い合わせ先は次の通りです。

株式会社カウネット 広報担当(担当:小林・坂田)

E-mail: kaunet_pr@kaunet.net

この調査結果を引用・転載いただく際には、出典元として「カウネットモニカ」と記載してください。

引用・転載された場合は、掲載媒体をご一報ください。

「カウネットモニカ」